Электронные библиотеки – библиотеки будущего?

С 7-го по 9-е мая текущего года в рамках международной летней школы в г. Штуттгарт (ФРГ) прошел семинар-тренинг на тему «Менеджмент и техника электронных библиотек». В данном семинаре я приняла участие от имени Восточно-Казахстанской Областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Семинар проходил на немецком языке. В группе, состоящей из 12 немецких участников я оказалась единственной иностранкой.

Семинар проходил в Институте информационных и коммуникационных технологий г. Штуттгарт. Это Государственное специальное высшее учебное заведение было основано сравнительно недавно – 1 сентября 2001 года. Общее количество студентов, обучающихся в данном институте – около 3200. В настоящее время здесь открыты такие факультеты как: факультет СМИ, факультет электронных мультимедий и факультет информации и коммуникации, где можно получить образование по специальности «Библиотечно-информационный менеджмент»

Как полагается, семинар начался с приветствия и представления участников. С приветственной речью выступили: г-жа Симон, декан факультета библиотечного и информационного менеджмента, а также профессоры г-н Хеннис и г-н Мундт, которые преподавали на данном семинаре. Состав участников был разнообразен: в семинаре приняли участие не только студенты магистратуры библиотечных специальностей, но и библиотекари, уже имеющие за плечами стаж работы. Все участники были представителями различных типов библиотек из разных городов Германии.

Занятия первого дня были посвящены темам: «Лицензирование электронных журналов и книг», «DRM-Цифровое управление правами». Но прежде нам было предложено разделиться на две группы и выполнить теоретическое задание: разработать сценарий создания электронной библиотеки. На рассмотрение были даны две условные библиотеки – А и В. Библиотека А является публичной библиотекой, в ней имеется огромная краеведческая коллекция, а также редкие издания, некоторые из которых относятся к 15-му веку. Эта библиотека имеет большой IT-отдел, который занимается техническими вопросами. Библиотека В является университетской библиотекой с техническим и естественнонаучным уклоном. Данная библиотека богата печатными коллекциями, электронных коллекций недостаточно и используются они очень редко, также она имеет небольшой IT-отдел. Каждая группа должна была дать свой вариант решения, который, как и все последующие, выполнялся путем обсуждения в группе и последующей презентации и дискуссией с другой группой.

«Лицензирование платных электронных документов»

Далее была представлена тема «Лицензирование платных электронных документов». Здесь было указано на разграничение таких понятий как лицензия и покупка.

Лицензия – это право пользования электронной (полно) текстовой информацией, ограниченное временем, пространством либо пользовательским контингентом, и предоставленное библиотеке издательством либо другим провайдером.

Покупка - приобретение полных текстов отдельных экземпляров электронных книг/журналов или целых коллекций для длительного использования путем единовременного платежа

Нам было представлены коммерческие модели, по которым библиотека обычно приобретает электронные документы у издательств. Были рассмотрены три коммерческие модели: для периодических изданий, для баз данных и для электронных книг. Например, если библиотека хочет приобрести у издательства пакет тех или иных электронных журналов, это можно сделать несколькими способами. 1) Приобрести электронные издания вместе с печатными, без наценки. 2) Закуп электронных изданий по дополнительной цене к параллельной печатной версии; 3) Приобретение только электронных журналов, но по цене в 80%-100% от стоимости печатной версии.

Кроме того, интересными для меня показались модели покупки электронных книг. Здесь возможно как лицензирование, так и покупка. Что примечательно, в основном издательства предлагают библиотекам сразу полный пакет электронных книг по определенной тематике. Но, как правило, многим библиотекам не всегда нужен полный пакет электронных книг, а лишь отдельные названия из него. Плюс несколько названий по этой же тематике у другого издательства, если в первом издании таковых не оказалось. В этом случае библиотеки могут приобрести отдельные названия от разных издательств у посреднической организации – Alligator. Данный провайдер занимается тем, что скупает у разных издательств полные пакеты электронных документов, которые затем предлагает библиотекам и другим заинтересованным организациям в нужных им объемах.

Технические средства защиты авторских прав

Тема, которая была нам далее представлена, заслуживает отдельного изучения. Вообще, данное словосочетание произошло от английского понятия DRM - Digital Rights Management, что означает программные, либо программно-аппаратные средства, которые затрудняют создание копий защищаемых произведений (распространяемых в электронной форме), либо позволяют отследить создание таких копий.

Оказывается, почти каждый электронный защищаемый документ имеет цифровые водяные знаки. Данные водяные знаки ставятся для защиты авторских прав. То есть пользоваться такими документами могут лишь авторизованные пользователи. Кроме того, по цифровым водяным знакам можно будет в дальнейшем проследить неправомерное использование электронных документов, если такое все же случилось.

Технические способы доступа к электронной библиотеке

По данной теме мы познакомились с такими понятиями, как: Аутентификация и Аутентизация. В принципе, эти термины являются синонимами и означают удостоверение и подтверждение личности пользователя, который получает доступ к цифровым коллекциям. Аутентификация может происходить несколькими способами:

По данной теме мы познакомились с такими понятиями, как: Аутентификация и Аутентизация. В принципе, эти термины являются синонимами и означают удостоверение и подтверждение личности пользователя, который получает доступ к цифровым коллекциям. Аутентификация может происходить несколькими способами:

- через Пин код, пароль, пароль-вопрос (имя вашего первого преподавателя, как зовут вашу кошку, собаку и т. д.);

- посредством удостоверения, чипкарты, сигнатур-или подписной карты;

- путем биометрических признаков: отпечаток пальца, иридометрическое сканирование (сканирование радужной оболочки глаза), сканирование лица;

- путем комбинирования вышеуказанных способов.

Авторизация – это передача прав доступа пользователя к базам данных и электронным службам.

Как же пользователь может получить доступ к электронным коллекциям издательств? Естественно, самый простой способ, если вы студент университетской библиотеки или являетесь зарегистрированным пользователем библиотеки, то через IP адрес библиотеки, которая сотрудничает с этим издательством и имеет доступ к его электронным коллекциям . Но этот способ неудобен тем, что он не мобилен. То есть для этого вам нужно прийти в библиотеку, что не всегда удобно, например, для внешних пользователей.

Но есть и мобильные способы доступа, такие как VPN и Shibboleth.

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — логическая сеть, создаваемая поверх другой сети, например Интернет. Создаются так называемые закрытые от посторонних каналы обмена информацией. VPN позволяет объединить, например, несколько офисов организации в единую сеть с использованием для связи между ними неподконтрольных каналов. То есть простыми словами создается, так называемый туннель, через который пользователь может из какого-то внешнего места, например из своего дома или офиса, получить доступ к электронным коллекциям издательства. Для этого он отправляет свои данные через туннель, пройдя при этом аутентификацию через ту библиотеку или организацию, где он зарегистрирован. То есть этот туннель объединяет только несколько конкретных организаций, которые между собой сотрудничают.

Различные способы доступа несут с собой не только позитивные стороны, но и негативные. Возникают различного рода проблемы, как с организационной (технические, правовые, вопросы безопасности), так и с пользовательской стороны (неудобство, многоразовая регистрация, аутентификация, различные виды идентификации). Поэтому был придуман еще один способ – это так называемый способ доступа Шибболет – это целая единая инфраструктура для аутентификации, авторизации и администрирования прав пользователей. «Шибболет» и поддерживаемая ею архитектура обеспечивают безопасный и гибкий доступ к электронным ресурсам ограниченного доступа без необходимости индивидуальной регистрации и подключения многочисленных механизмов контроля доступа. «Шибболет» быстро набирает популярность и уже используется в целом ряде стран, включая США, Австралию, Швейцарию и Францию.

«Долговременное архивирование»

- так называлась следующая, не менее интересная и важная тема. 6

Как известно, оцифровка книжных коллекций, особенно редких фондов должна отвечать

задачам сохранения коллекции. В настоящее время библиотеки не только Германии, но и других стран ставят перед собой трудную задачу долговременного сохранения электронных фондов. Собственно, основная проблема или задача заключается даже не в том, с помощью каких программ и средств проводить оцифровку коллекций, а в том, как сохранить данные оцифрованные коллекции для будущих поколений. То есть, на каких носителях? На дисках? Но кто может гарантировать, что через лет 30-50 с дисков уже невозможно будет что-либо прочитать. Будут придуманы новые устройства и машины, которые даже не будут его распознавать. Сохранить вместе с диском и ту систему, которая его воспроизводит? Но где гарантия, что эта система не придет с течением времени в негодность. Кроме того, к физическому износу или порче носителей приводит и воздействие плохих условий хранения, и человеческий фактор (неправильно обращение с носителями информации, потеря данных). Природные катастрофы также могут привести к потере ценных коллекций. Так как же хранить электронную информацию? В рамках этих вопросов мы познакомились с  такими способами, как: копирование, миграция, эмуляция.

такими способами, как: копирование, миграция, эмуляция.

Как в начале, так и в ходе всего семинара было предложено выполнение различного рода теоретических заданий. Следует отметить, что все задания были очень необычными, требующими творческого подхода для их решения. Например, такое задание по долговременному архивированию: на сервере одной технической библиотеки хранится коллекция электронных диссертаций в формате PDF. Этот формат оцифровки был специально заранее выбран и согласован как формат для долговременного хранения. Но в процессе работы выявилось, что все больше таких диссертаций имеют обязательные приложения совершенно в других форматах. Например, анимированная графика с 3-хмерным изображением, или планы, выполненные с помощью программ CAD. Так как же сохранить такие диссертации вместе с их приложениями в течение 30 и даже больше лет, если они выполнены в разных форматах? Задание действительно оказалось непростым и требовало длительного размышления. Тут хотелось бы отметить, что все теоретические задания выполнялись в группах с последующей презентацией так, чтобы все участники получили возможность сравнить свои ответы, а также дополнить или подкорректировать их во время общей дискуссии.

Greenstone- программа для создания цифровых коллекций

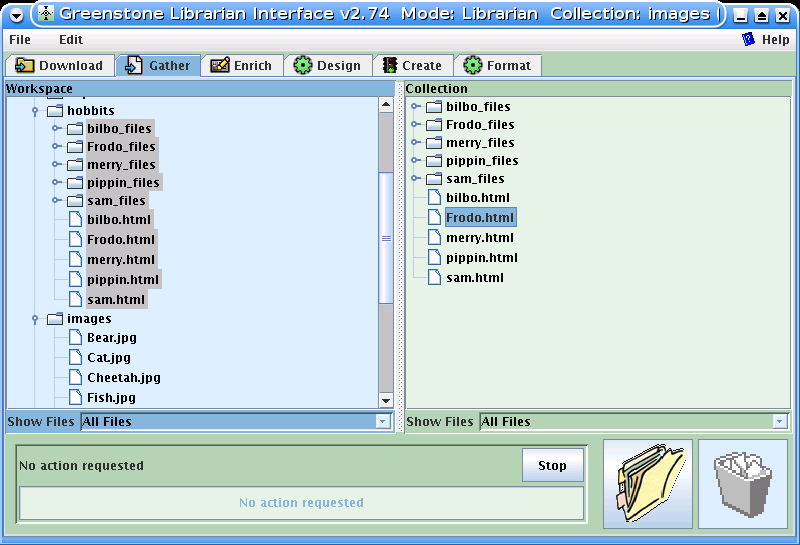

После теоретической части нам была представлена программа Greenstone. Greenstone – это программное обеспечение для создания и распространения коллекций цифровых библиотек. Он предоставляет новый путь организации информации и публикации ее в Интернете или на CD-ROM. Greenstone выполнен в рамках Проекта новозеландской цифровой библиотеки при Университете Вайкато и разработан и распространен в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Неправительственной организацией гуманитарной информации. Целью этого программного обеспечения является предоставление возможности пользователям, особенно в университетах, библиотеках и других институтах публичного обслуживания, для создания своих собственных цифровых библиотек. (www.greenstone.org)

После теоретической части нам была представлена программа Greenstone. Greenstone – это программное обеспечение для создания и распространения коллекций цифровых библиотек. Он предоставляет новый путь организации информации и публикации ее в Интернете или на CD-ROM. Greenstone выполнен в рамках Проекта новозеландской цифровой библиотеки при Университете Вайкато и разработан и распространен в сотрудничестве с ЮНЕСКО и Неправительственной организацией гуманитарной информации. Целью этого программного обеспечения является предоставление возможности пользователям, особенно в университетах, библиотеках и других институтах публичного обслуживания, для создания своих собственных цифровых библиотек. (www.greenstone.org)

На практическом занятии нам были показаны основы работы в данной программе.

Заключение

В заключение семинара мы ознакомились с результатами анкетирования студентов, пользующихся электронными материалами.

Естественно, чтобы знать, по сравнению с печатными насколько востребованы электронные ресурсы, проводятся всевозможные анкетирования и опросники. Нам были предложены на рассмотрения результаты анкетирования студентов на предмет пользования электронными ресурсами. В анкетировании приняли участие около 2000 студентов из 4 университетов федеральной земли Баден-Вюрттемберг.

Данным студентам были заданы следующие вопросы:

- Как часто вы пользуетесь электронными материалами в процессе своей учебы?

Совсем не пользовался – 77,6 процентов

Иногда заглядываю – 14,1 процент

Часто пользуюсь – 5,0 процентов

Затрудняюсь ответить – 3,3процента

- Пользование е-ресурсами - ваша собственая инициатива или кто-то рекомендовал?

Прямая рекомендация (можно найти эту информацию там то или там то) – 51, 8 процентоов,

Самостоятельно – 42, 3 процента

Затрудняюсь ответить – 5,9 процентов

- Если бы у вас была свобода выбора, какими ресурсами пользоваться – электронными или печатными, какие бы вы предпочли?

62, 4 процента – скорее всего печатные

16, 5 процентов – скорее всего электронные

12, 5 - исключительно печатные

3,8 – только электронные

4,8 – нет особых предпочтений

Вот вкратце такое анкетирование и по нему уже можно увидеть, что все же печатные носители информации остаются пока более предпочитаемыми, чем электронные! Но несмотря на это, можно сделать такой вывод, что мы, как библиотеки, сами являющиеся носителями информации, должны идти вперед, заглядывая в будущее лет на 30-50, как сказал профессор Мундт. А будущее это, скорее всего, все же электронный формат информации. Однако самая главная задача, которая стоит сейчас перед библиотеками, это сохранить информационное и культурное наследие для наших потомков – будь то в печатном или электронном виде.

Считаю, что данная поездка была для меня очень полезной как в профессиональном, так и в культурном и языковом планах. Хочу выразить огромную благодарность организации BI- International, предоставившей мне стипендию для участия в данной семинаре, также организации Goethe Institut Almaty, взявшей на себя дорожные расходы и, конечно же, администрации ВКОБ им. А. С. Пушкина и преподавательско-профессорскому составу Института Информационных и коммуникационных технологий г. Штуттгарт. Считаю, что такие поездки в значительной степени способствуют повышению информационного и профессионального уровня.

Любовь Фомина, главный библиотекарь

немецкого информационного центра ВКОБ им. А.С. Пушкина.